更新日:2025年7月30日

要介護状態と要支援状態

「介護の手間」を時間に換算し、要支援1〜2から要介護1〜5まで7段階の分別されますが、それぞれの具体的な状態の違いとはどんなところになるのでしょうか?

平均的な目安に沿って説明します。

要支援と要介護の違い

介護保険法で定義される要支援と要介護の違いは(表1)のようになります。簡単にいうと、「要介護」とは、入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態のことをいい、「要支援」とは、現在は介護の必要が無いものの、将来要介護状態になる恐れがあり、家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。

(表1)介護保険法における定義の違い

| 介護認定 | 介護保険法における定義 |

|---|---|

| 要介護 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間(※)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの (要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 |

| 要支援 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について厚生労働省令で定める期間(※)にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減、または悪化の防止に特に役立つ支援を要すると見込まれ、または身体上もしくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間(※)にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。 |

- 出典:要介護認定に係る法令(厚生労働省)

- 厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月

要支援と要介護の目安

要支援1〜2、要介護1〜5の認定は、「介護の手間」を時間に換算して区分別けすること前項で解説しましたが、具体的に、どんな状態が該当するのか、身体状態の目安を(表2)に記載します。なお、あくまで状態は平均的なものなので、完全に個人の状態に一致しないことがあります。

(表2)要支援状態および要介護状態の目安

| 介護 | 身体状態の目安 |

|---|---|

| 要支援1 |

社会的支援を必要とする状態 食事や排せつなどはほとんど1人でできるが、立ち上がりなど日常生活の一部に手助けが必要で、その軽減や悪化予防のために支援を要する状態。 |

| 要支援2 |

生活に支援を要する状態 要支援1の状態から、日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援や部分的な介護が必要となる状態。 |

| 要介護1 |

部分的な介護を要する状態 要支援2の状態から、日常生活動作を行う能力が一部低下し、日常生活を送るには何らかの介助が必要な状態。 |

| 要介護2 |

軽度の介護を要する状態 食事や排せつに何らかの介助が必要であり、立ち上がりや歩行などにも支えが必要。認知力や記憶力に衰えが見られることも。 |

| 要介護3 |

中度の介護を要する状態 食事や排せつに一部介助が必要。立ち上がりなどが1人でできない。入浴や衣服着脱などの全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や認知力・理解力の低下が見られることも。 |

| 要介護4 |

重度の介護を要する状態 食事にときどき介助が必要で、排せつ、入浴、衣服着脱に全面的介助が必要。介護なしで日常生活を送ることは困難。多くの問題行動や全般的な理解力の低下が見られることも。 |

| 要介護5 |

最重度の介護を要する状態 食事や排せつなどが1人でできないなど、介護なしで日常生活を送ることがほぼ不可能な状態。多くの問題行動や理解力の低下が見られることも。 |

- 出典:常時介護を必要とする状態に関する判断基準(厚生労働省)、介護保険制度における要介護認定の仕組み(厚生労働省)、要介護認定の仕組みと手順(厚生労働省)を基に作成

将来、介護が必要になるかを見極めるチェックリスト

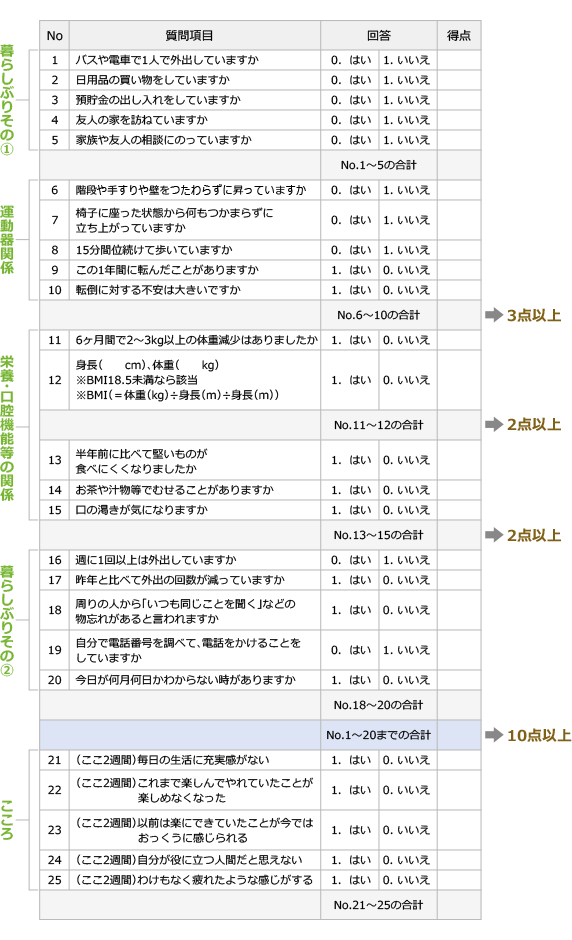

今は介護を必要としていない高齢者が、同様の生活を続けていくと、要支援・要介護状態になる可能性があるかを判断するための「基本チェックリスト」(図3)が2006年の介護保険制度改正時に導入されました。

基本チェックリストの結果が、下記A〜Gに該当する場合、市町村が提供する介護予防事業を利用できる可能性があります。お住まいの市町村や地域包括支援センターにご相談ください。

A: 1〜20の10項目以上に該当(全般的な生活機能)

B: 6〜10の3項目以上に該当(運動器の機能)

C: 11と12の両方に該当(栄養状態)

D: 13〜15の2項目以上に該当(口腔機能)

E: 16に該当(閉じこもり)

F: 18〜20のいずれかに該当(認知症)

G: 21〜25の2項目以上に該当(うつ)

- 出典:介護予防マニュアル 第4版(厚生労働省)

介護保険の記事一覧

基礎知識

- 介護保険制度とは

- 介護保険料の計算

- 要介護認定の基準

- 要介護状態と要支援状態

- 介護保険の特定疾病とは

- 介護保険の介護サービス

- 介護保険の負担限度額

- 介護費用の相場

民間介護保険の選び方

- 要支援と要介護の違い

- 要支援と要介護の目安

- 将来、介護が必要になるかを見極めるチェックリスト