更新日:2025年5月12日

がん保険の通院保障は必要?保障のタイプや選ぶときの注意点を解説

がんの治療技術は進歩しており、かつては入院して手術を受ける治療法が主流でしたが、近年は通院による治療が増えてきています。治療方法の多様化に伴って、がん保険も通院治療に備えた商品が提供されています。ただ、どんな通院でも給付金が受け取れるとは限らないため注意が必要です。

- この記事の要点

-

- がんの治療技術の進歩に対応して、入院を伴わない通院治療が増加

- がん保険の通院保障には、通院給付金と「放射線治療給付金」・「抗がん剤治療給付金」などの治療給付金がある

- がん保険の通院保障は、「放射線療法」や「化学療法」に対応するものを選ぶ

-

この記事の監修者

-

CFP(R)資格/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/住宅ローンアドバイザー/FPオフィス ワーク・ワークス代表

中村 宏

大阪市立大学経済学部卒業後、 大手出版会社に勤務。 在職中に上級FP資格であるCFP(R)資格を取得。2003年にファイナンシャル・プランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消する!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などを行っています。 個人相談件数は1,500件超。

-

大阪市立大学経済学部卒業後、 大手出版会社に勤務。 在職中に上級FP資格であるCFP(R)資格を取得。2003年にファイナンシャル・プランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消する!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などを行っています。 個人相談件数は1,500件超。

通院でのがん治療が増えてきている

現在のがんの主な治療方法は手術療法、放射線療法、化学(薬物)療法の3つで、これらはがんの三大療法と言われています。

かつて、がんの治療は病巣を取り除く手術療法が中心でしたが、近年、治療技術が進歩し、放射線療法や化学療法も一般的に行われるようになってきました。

放射線療法は放射線を照射してがん細胞を死滅させる方法、化学療法は抗がん剤によってがん細胞を破壊したり、増殖を抑えたりする方法です。

実際の治療は、これらの中から、がんの種類や進行の度合い(ステージ)、患者の環境や状況、希望などを踏まえて選択されます。ひとつだけでなく、複数の方法を組み合わせて治療が行われる場合もあります。

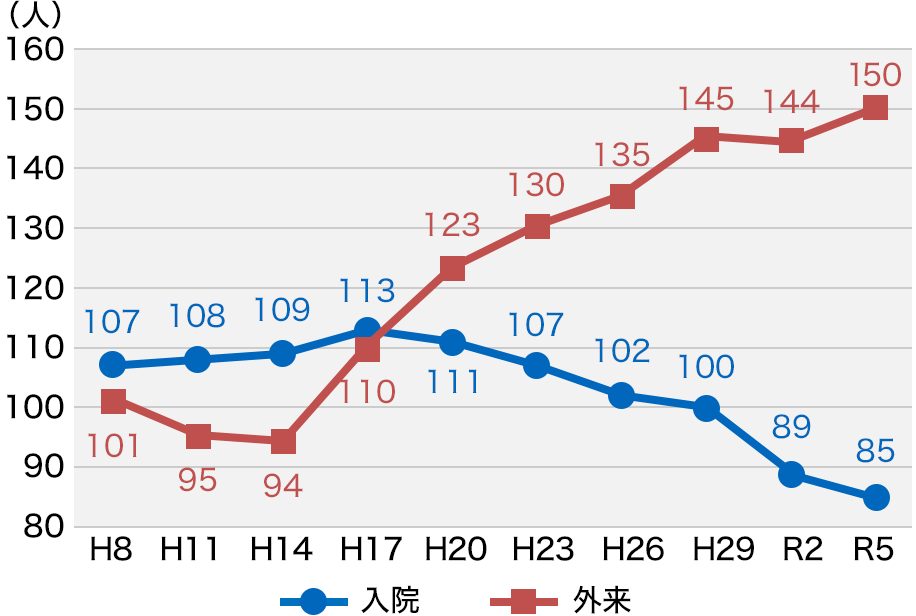

手術療法は入院を伴いますが、放射線療法や化学療法は通院で行われるケースも多く、近年、がんでは入院患者数よりも外来患者数のほうが多くなっています。

今人気のがん保険がわかる!

がん保険の通院保障は2つのタイプに変化

入院・手術が治療の中心だった頃のがん保険の通院保障は「通院給付金」が主流でした。

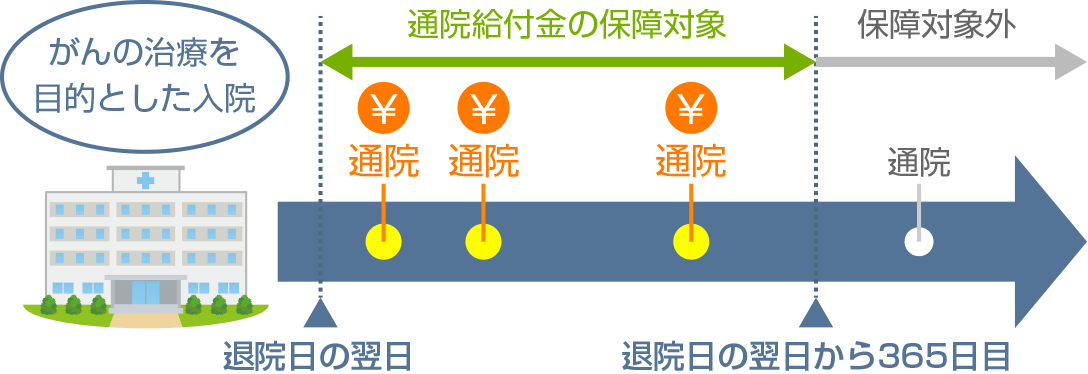

退院後の通院による出費をカバーすることが主な役割で、退院後の一定期間内の通院に対して通院給付金を支給します。給付金の額は、入院給付金を上限とするものが一般的です。

通院給付金の保障期間イメージ図

がんの治療を目的として入院し、退院後の365日の通院を保障するがん保険の場合

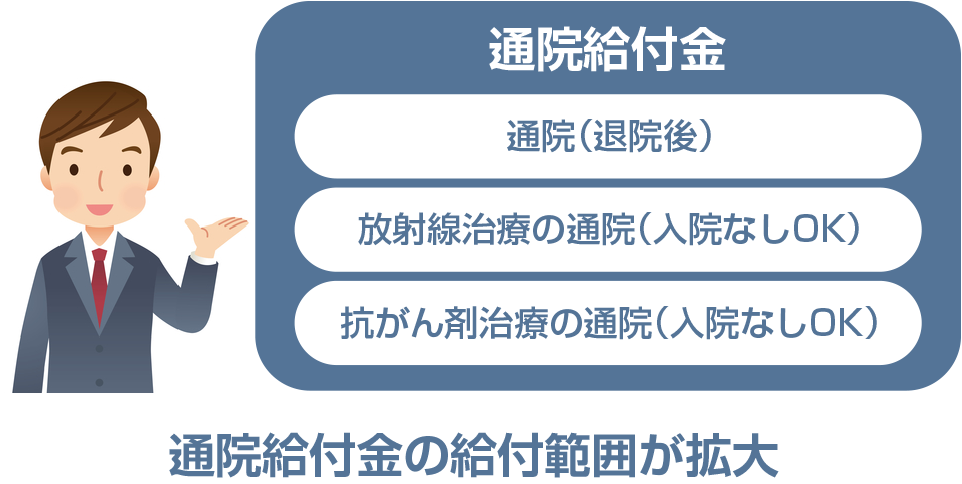

しかし、近年、放射線療法や化学療法などを通院で行うケースが増えてきていることを背景に、がん保険の通院保障の内容は、大きく2つのタイプに変化してきています。

「通院給付金」の給付範囲を拡大したタイプ

従来の「通院給付金」の対象を、入院を伴わない通院での放射線療法や化学療法にも拡大したものです。

支払条件の例をあげると

- ・がん治療で入院し退院後365日以内の通院は日数無制限、また、所定の三大療法のための通院であれば入院の有無によらず日数無制限

- ・退院後1年以内の通院は60日を限度、また、所定の三大療法のための通院であれば入院の有無によらず日数無制限

- ・入院の有無によらずがんの治療が目的の通院・往診であれば1年間で120日を限度、ただし、所定の三大療法などの場合は1年ごとに延長

などとしているものがあります。

たとえば、このタイプで通院給付金日額が5,000円(支払日数無制限)の保険に加入している人が、6週間に30回放射線治療を受けた場合、

通院給付金日額5,000円×30回=150,000円

を受け取ることができます。

「通院給付金」では1日当たりの給付金額が決まっているため、放射線治療などの治療回数が少なく医療費が高額になった場合は、カバーしきれない可能性があります。

「治療給付金」の保障を設けるタイプ

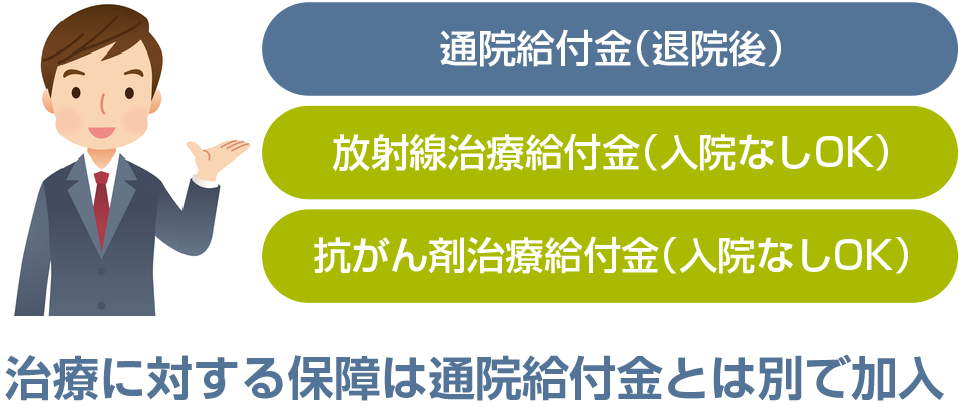

「通院給付金」の対象は従来どおり退院後の通院などに限定し、それとは別に放射線治療や抗がん剤治療など、特定の治療を受けた場合に、「放射線治療給付金」や「抗がん剤治療給付金」などの治療給付金を支払うものです。

治療給付金は「月に1回」や「60日に1回」など、保険会社によって支払条件は異なりますが、「手術給付金」のように、5万円、10万円、20万円など、ある程度まとまった金額を受け取ることができます。

たとえば、60日に1回20万円を受け取れる放射線治療給付金に加入している人は、放射線治療が60日の期間中に何回であっても20万円を受け取ることができます。

なお、これらとは別に、2年に1回を限度に診断給付金を支払うなど、がんと診断されたときの給付金を充実させ、その代わりに通院給付金や治療給付金をつけないがん保険も提供されています。

これは、通院関連の保障ではありませんが、診断給付金によって通院や放射線治療、抗がん剤治療などの出費もカバーできるという発想で提供されているがん保険です。

今人気のがん保険がわかる!

がん保険の通院保障を選ぶときに気をつけること

がん保険を選ぶときのポイントは、「手術療法」、「放射線療法」、「化学療法」の三大療法に対応しているものかどうかを確認することです。

入院や手術への対応は、以前から行われているため比較的わかりやすいのですが、通院保障は、「通院給付金」で対応するものと、「放射線治療給付金」や「抗がん剤治療給付金」などで対応するもの、その両方で対応するものに分かれているため注意が必要です。

まずは、給付金の支払条件を細かく確認しましょう。 「通院給付金」については、退院後の通院のみを対象にしたものか、あるいは、入院の有無に関わらず三大療法などによる通院も対象としたものかの確認が大切です。そのうえで、給付期間や限度日数を確認しましょう。

「放射線治療給付金」や「抗がん剤治療給付金」も、支払い頻度などの条件を確認し、「通院給付金」での対応との違いを比較、検討するようにしましょう。

現在のがん保険は、治療技術の進歩に伴い、保障の種類や内容が多様化しています。そのため、単に商品を比較するだけでは、どんな視点で比べればよいかわからなくなるかもしれません。

三大療法にしっかり対応できるかどうかを基本に候補を選び、そのうえで、細かい支払条件を比較することが大切です。

なお、これからがん保険に入る方は、最新の治療方法に対応した商品を選ぶことができますが、過去にがん保険に入った方は、保障内容が古く、現在の治療方法に対応できないことが予想されます。

加入していることだけに満足せず、数年に一度は見直しを行って、必要な保障を確保することも重要です。

今人気のがん保険がわかる!

あわせて読みたい記事

がん保険の記事一覧

基礎知識

がん保険の選び方

先進医療とは

がん(癌)とは

がん保険 関連特集・記事

- がん保険の通院保障は必要?保障のタイプや選ぶときの注意点を解説

- 抗がん剤の治療費はいくら?自己負担額はがん保険で備えよう

- 解約返戻金ありのがん保険とは?保険料が戻ってくる貯蓄型は必要?

- 終身がん保険は必要?定期型との違いや保障の選び方を解説

この記事の関連コンテンツ

- 通院でのがん治療が増えてきている

- がん保険の通院保障は2つのタイプに変化

- がん保険の通院保障を選ぶときに気をつけること