�X�V���F2026�N2��4��

�K��Ō�͈�Õی��̑ΏہH�K�p�������������

�K��Ō����ꍇ�́A���I���ی��܂��͌��I��Õی��𗘗p���āA���ȕ��S�z�����Ȃ����邱�Ƃ��ł��܂��B�ǂ��炪�K�p�ł��邩�́A�K��Ō������̏�Ԃ�N��Ȃǂɂ���ĈقȂ�܂��B�K��Ō�̃T�[�r�X�◿���ɂ��ďڂ������Ă݂܂��傤�B

- ���̋L���̗v�_

-

- �K��Ō�Ƃ́A�Ō�t�Ȃǂ�����Ȃǂ�K�₵�f�Â̕⏕����̐��b�Ȃǂ��s���T�[�r�X�̂���

- �K��Ō�ƖK����͈�Ís�ׂ��ł��邩�ۂ��Ȃǂ̈Ⴂ������

- �K��Ō�́A���I��Õی�����I���ی��ŗ��p�ł���

- �K��Ō�ɏ\���ɑΉ��ł��閯�Ԃ̈�Õی��₪��ی��͂Ȃ����A�ꕔ�̈�Õی��͖K��Ō��p��ۏႷ�������

-

���̋L���̊ďC��

-

CFP(R)���i�^1���t�@�C�i���V�����E�v�����j���O�Z�\�m�^�t�@�C�i���V�����E�v�����i�[�A�R�w�@��w���u�t

���Y ����

1990�N�R�w�@��w���B���Z��[�J�[����O���n�����ی���Ђɓ]�E�B���̌�A�R���T���e�B���O��Аݗ��ɎQ���B 2002�N����t�@�C�i���V�����v�����i�[�Ƃ��Ď�Ɍl�̃��C�t�v�����A�����ی��������A�Z��w���T�|�[�g���̑��k�Ɩ����s���Ă��鑼�A�t�@�C�i���V�����v�����j���O�Ɋւ���u���⎷�M�����s���Ă���B

-

1990�N�R�w�@��w���B���Z��[�J�[����O���n�����ی���Ђɓ]�E�B���̌�A�R���T���e�B���O��Аݗ��ɎQ���B 2002�N����t�@�C�i���V�����v�����i�[�Ƃ��Ď�Ɍl�̃��C�t�v�����A�����ی��������A�Z��w���T�|�[�g���̑��k�Ɩ����s���Ă��鑼�A�t�@�C�i���V�����v�����j���O�Ɋւ���u���⎷�M�����s���Ă���B

�K��Ō�Ƃ́H

�K��Ō�Ƃ́A�a�C�Ȃǂŗ×{����K�v������l�ɑ��āA��t�̎w���ɂ��Ō�t�Ȃǂ��Z�݊��ꂽ����Ȃǂ�K�₵�A�×{�����ɕK�v�Ȑf�Â̕⏕����̐��b�Ȃǂ��s���T�[�r�X�̂��ƂŁA�����̎��̌�����x���ړI�Ƃ��Ă��܂��B�K��Ō�𗘗p����ꍇ�A���I��Õی������I���ی��̂ǂ��炩��K�p���邱�Ƃ��ł��A���ꂼ��K�p����������܂��B

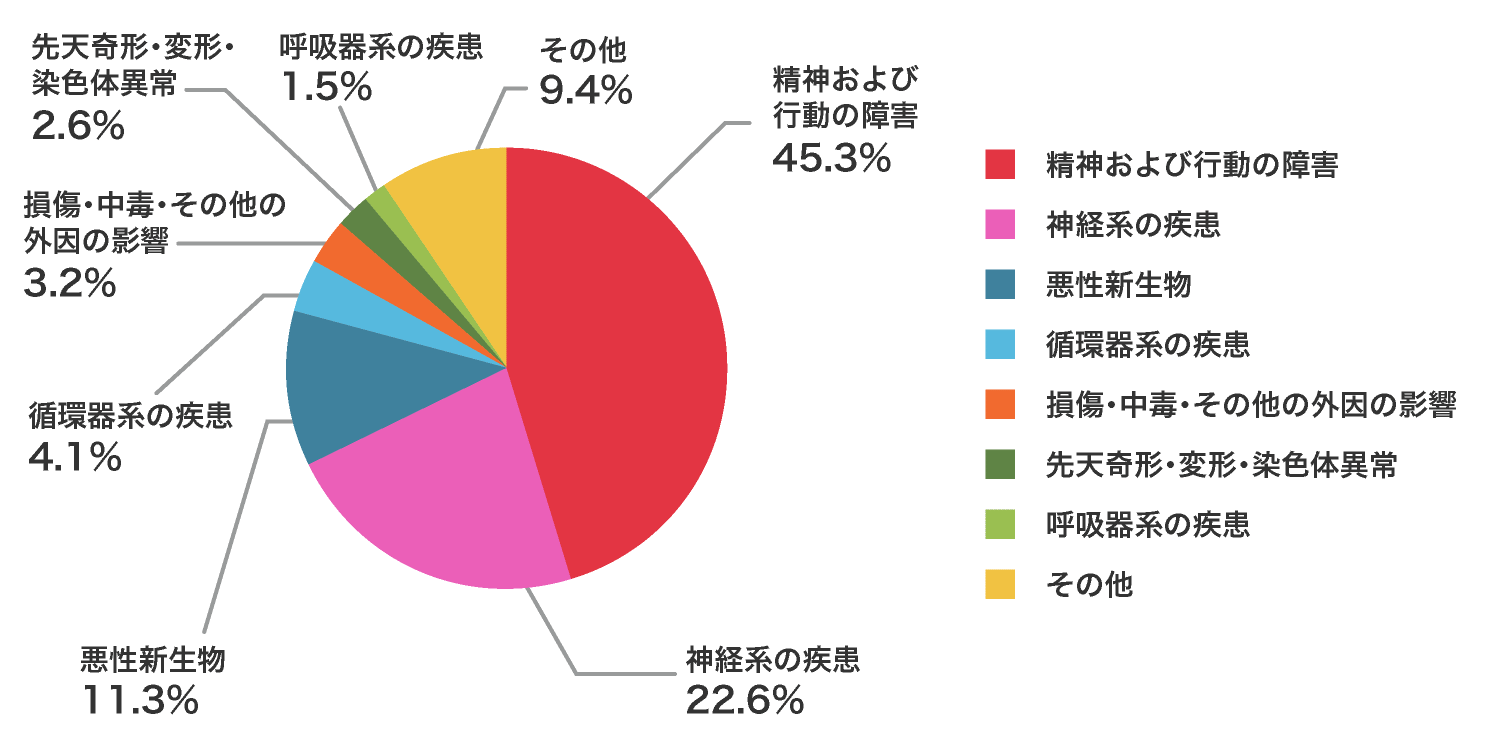

���ۂɖK��Ō�𗘗p���Ă���l�����������Ă���a�C�ɂ͂ǂ����������̂�����̂����A�y�}�\1�z�̃O���t�ŕ\���Ă��܂��B�W�v�̑ΏۂƂȂ�l�́A�K��Ō��K�v�Ƃ��邷�ׂĂ̐l�ł����A���I��Õی��ŖK��Ō���Ă���l�̎�ȏ��a�́u���_����эs���̏�Q�v�Ɓu�_�o�n�̎����v�������Ȃ��Ă��܂��B�v�x���E�v���F��҂͌����Ƃ��Č��I��Õی��ł͂Ȃ����I���ی��𗘗p���܂��B

�}�\1�@�K��Ō엘�p�҂���ɂ������Ă���a�C

- ��Õی��̖K��Ō�×{����Z�肵���l�̊���

- �o�T�F�ߘa�V�N �����J���ȁu�����Љ�ی���Ë��c��i��626��j�v�i�����J���ȁj

- �K��Ō�Ŏ邱�Ƃ��\�ȃT�[�r�X

-

- ���퐶���̎x��

- �Ƒ��Ȃlj��҂̑��k�E����

- �a���̖h�~�i�\�h�I�Ō�j

- �Љ���̊��p�x��

- ���_��Q�҂̊Ō�

- �d�ǐS�g��Q���҂̊Ō�

- ���N��Ԃ̃A�Z�X�����g

- �S���I�Ȏx��

- ��ÓI�P�A

- ���މ@���̎x��

- �F�m�ǎ҂̊Ō�

- ���n�r���e�[�V�����Ō�

- �G���h�I�u���C�t�P�A�@�Ȃ�

�K��Ō�ɂ������p�́H

���I��Õی��ŖK��Ō����ꍇ�A���S�����p�͔N��⏊���ɂ���ĈقȂ�܂����A��p��1�`3���̎��ȕ��S�ŃT�[�r�X�𗘗p���邱�Ƃ��ł��܂��B�������A��{�����ȊO�̔�p���lj��ł�����ꍇ������܂��B���Ƃ��A��a�ɂ����1���ɕ�����K��Ō�𗘗p����ꍇ�ȂǁA���Z���ڂ͕�������܂��B

�}�\2�@��Õی��ŖK��Ō����ꍇ�̗���

| ��p���� | ���e | ���ȕ��S�z |

|---|---|---|

| ��{���� (�T3��܂ŗ��p��) |

�������҈�Ð��x������ | 1�`3�� |

| �������҈�Ð��x�ȊO�̐l | �e�팒�N�ی��ɂ��1�`3�� | |

| ��a�E�d�x�S�g��Q�҂Ȃǂ̌���S | ��Îҏɂ�莩�ȕ��S�̗L�����قȂ� | |

| ���Z���� | ��a��������K����Z | 1��2�p�̏ꍇ 4,500�~ |

| ��ԁE�����K��Ō���Z |

�����i6�`8���j�A��ԁi18�`22���j�ɗ��p�̏ꍇ 2,100�~ |

- �o�T�F�ߘa�U�N �K��Ō�×{��ɌW��w��K��Ō�̔�p�̊z�̎Z����@�i�����J���ȁE�ߘa�W�N�P�����݁j

��L�ȊO�ɂ��u24���ԑΉ��̐����Z�v�u�ً}�K��Ō���Z�v�u�K��Ō슴���Ǒ���{���Z�v�Ȃǂ̉��Z��p������܂��B

���N�ی��g���ɂ���ẮA�K��Ō�×{��t������Ƒ��K��Ō�×{��t�����Ȃǂ̕t�����t������̂ŁA�������Ă��錒�N�ی��g���̐��x���m�F���Ă����Ƃ悢�ł��傤�B

�܂��A�n��ɂ���ė��p�����͈قȂ�܂��̂ŁA�ڂ����͗��p����K��Ō�X�e�[�V������a�@�E�f�Ï��̃z�[���y�[�W�ȂǂŊm�F���Ă��������B

�K��Ō�ƖK����̈Ⴂ�Ƃ́H

�K��Ō�́A�Ō�t�������K�₵�ĊŌ�P�A���s���܂��B�K����̓z�[���w���p�[�i�K������j�����T�[�r�X���p�҂̎��������{�݂�K�˂āA�g�̉��i�H���E�r���E�����Ȃǂ̉��j����x���i�|���E����E�����Ȃǂ̎x���j�����܂��B�K��Ō�ł͐g�̉����ł��܂����A�K����ň�Ís�ׂ͂ł��܂���B�����A�ǂ������Ë@�ւ֒ʉ@������A�Q������̐l���ݑ�Ŏ��邱�Ƃ���A����Љ�̓��{�ł͍���܂��܂��d�v�x�������Ă����ƍl�����܂��B

- �K��Ō�ł����ł��Ȃ��T�[�r�X

-

���N��Ԃ̊Ǘ��E��t�̎w���Ɋ�Â������u�E��Ë@��̊Ǘ��E������\�h�Ə��u�E�^�[�~�i���P�A�i�I�����̊Ō�j�ȂǁA��ÃP�A�Ɋւ���T�[�r�X

- �K��Ō�ƖK����̂ǂ���ł��ł���T�[�r�X

-

���퐶���̐��b�E�F�m�ǃP�A�E���\�h�ȂǁA���퐶�����T�|�[�g����T�[�r�X

���l�C�̈�Õی����킩��I

�K��Ō�𗘗p����ɂ́H

���I��Õی��𗘗p����ꍇ

���I��Õی��ŖK��Ō�𗘗p�ł���̂́A�����Ƃ��Č��I���ی��̑ΏۂɂȂ�Ȃ�40�Ζ����̐l��40�Έȏ�ŗv�x���E�v���F�肳��Ă��Ȃ��l�A���ی��𗘗p���Ȃ��l�Ȃǂł��B���S�����z�ɂȂ����Ƃ��͍��z�×{��x���g���܂��B

�Ȃ��A�q�ǂ��̏ꍇ�͈�Ô�������Ă��鎩���̂������A�Ȃ��ɂ͍��Z3�N���܂ŏ������Ă��鎩���̂�����̂ŁA���O�ɂǂ̂悤�ȏ������e�ɂȂ��Ă��邩�m�F���Ă����Ƃ����ł��傤�B

���I���ی��𗘗p����ꍇ

���I���ی��̖K��Ō�̑Ώێ҂͑�1����ی��ҁi65�Έȏ���v�x���E�v���F�����ꂽ�l�j�Ƒ�2����ی��ҁi40�`64�ʼn��L�̓��莾�a�ɂ��v�x���E�v���F�肳�ꂽ�l�j�ł��B�v���1�`5�ł͖K��Ō�A�v�x��1�`2�́A�v����ԂɂȂ邱�Ƃ̗\�h��ړI�Ƃ������\�h�K��Ō�̑ΏۂɂȂ�܂��B

�ߘa5�N�̎�1�����̎��ȕ��S�̌��x�z�́A�y�}�\3�z�̂悤�ɂȂ�܂��B

�}�\3�@����T�[�r�X���p���ɂ�������F��ʁA1�����̗��p���x�z

| ���F�� | 1�����̗��p���x�z |

|---|---|

| �v�x��1 | 50,320�~ |

| �v�x��2 | 105,310�~ |

| �v���1 | 167,650�~ |

| �v���2 | 197,050�~ |

| �v���3 | 270,480�~ |

| �v���4 | 309,380�~ |

| �v���5 | 362,170�~ |

- �{�݂ɓ������ė��p����T�[�r�X����ی��Z����C�E���ی������p��w���E����×{�Ǘ��w�����͋敪�x�����x��z�Ɋ܂܂�܂���B

- �{�݂ɓ������ė��p����T�[�r�X�́A��L�̋敪�x�����x��z�Ɋ܂܂�܂���B

- �o�T�F���ی� �敪�x�����x��z �ߘa�T�N�i�����J���ȁj

- ��2����ی��҂̓��莾�a

-

- �@ ����

- �A �߃��E�}�`

- �B �؈ޏk�������d����

- �C ��c�Ցсi�����j������

- �D ���܂����e���傤��

- �E ���V���ɂ�����F�m��

- �F �p�[�L���\���a�֘A����

- �G �Ґ����]�ϐ���

- �H �Ғ��Nj���i���傤�����j��

- �I ���V��

- �J ���n���ޏk��

- �K ���A�a���_�o��Q�E���A�a���t�ǁE

���A�a���Ԗ��� - �L �]���ǎ���

- �M �ǁi�ւ������j�������d����

- �N �����ǐ��x����

- �O �����̕G�߂܂��͌Ҋ߂ɒ������ό`

���ό`���ߏ�

- �o�T�F���莾�a�̑I���̍l�����i�����J���ȁj

�敪�x�����x��z���ăT�[�r�X�𗘗p�����ꍇ�́A�����������S�z���ȕ��S�ɂȂ�܂��B1�����̉��T�[�r�X���ȕ��S�z�����z�ɂȂ����i�����ɘA���������x�z�����j�ꍇ�́A���z���i���\�h�j�T�[�r�X��Ƃ��ĕ����߂���܂��B�܂��A1�N�Ԃɂ����������I��Õی��ƌ��I���ی��̎��ȕ��S�z�����������z�ɂȂ����ꍇ�͍��z��썇�Z�×{��x�̑ΏۂƂȂ�A���S��}���邱�Ƃ��ł��܂��B

���I��Õی��ƌ��I���ی��͕��p�ł���H

���I��Õی��ƌ��I���ی��̗��p�����𗼕��Ƃ��������Ă���ꍇ�́A�����g����킯�ł͂Ȃ��A���I���ی���D�悵�ė��p���邱�ƂɂȂ�܂��B���I��Õی��ƌ��I���ی��ł͎��ȕ��S�������قȂ�̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B

���l�C�̈�Õی����킩��I

����ŖK��Ō�𗘗p����ꍇ�A���Ԃ̕ی��͗��p�ł���́H

�K��Ō������ŗ��p������Ăǂ�ȂƂ��H

���I��Õی��̗��p�������ĖK����T�[�r�X�𗘗p����ꍇ�͎��ȕ��S�ɂȂ�܂��B�y�}�\2�z�̎��ȕ��S�z�̕\�ɂ���悤�ȖK��Ō�T�[�r�X�𐔑�����Ύ��ȕ��S�z�͑����Ă����A��]�ɂ��ی��O�K��͎�����z�����Z�����̂ŁA���p�������قǎ��ȕ��S�z�͑����Ă����܂��B

�K��Ō����̂ɂ�����x�܂Ƃ܂������~������ΐS�z�͕s�v�ł����A�K��Ō�̂��߂ɒ��~���Ă���l�͂��܂肢�Ȃ��ł��傤����A�z��O�̎x�o�������Ă��Ή��ł���]�T�������Ă��������Ƃ���ł��B

���Ԃ̈�Õی��͎g����H

���Ԃ̕ی��ŖK��Ō��p���ۏႳ���̂Ȃ�A�������Ĕ����Ă��������l������Ǝv���܂����A���Ԃ̈�Õی��₪��ی��ł́A�܂��܂��K��Ō�ɂ͏\���ɑΉ��ł��Ă��܂���B �������A�ŋ߂ɂȂ�A�u�ݑ��Ë��t���v�����t�тł����Õی����̔�����A���I��Õی����x�̍ݑ�Ґf�ÁE�w�������Z�肳���ݑ��Â�����t������邱�Ƃ��ł����Õی����o�Ă��܂����B �ق��ɂ́u�މ@��×{���t�v���t���Ă���ƁA�މ@�ɂ�苋�t��������̂ŁA���̌�̖K��Ō�Ȃǂɔ������܂��B

���Ԃ̉��ی��͎g����H

�K��Ō�̎��ȕ��S���ڕۏႷ����ی��͂���܂��A�v���i�v�x���j�F���������ꎞ������N��������̂ŁA�K��Ō�̎��ȕ��S���ɔ����邱�Ƃ��ł��܂��B

���l�C�̈�Õی����킩��I

���ԕی��̑I�ѕ�

���ی��̑I�ѕ�

���Ԃ̉��ی��͋��t�v���ɗv���F���ݒ肵�Ă��邱�Ƃ������A�ی���Ђɂ���ėv���̋敪���قȂ�܂��B���Ƃ��A�v���3�ȏ�ɔF�肳�ꂽ����N��������ی���A�v���2�ȏ�ɔF�肳�ꂽ����ꎞ��������ی�������܂��B�Ȃ��ɂ́A�v�x��2�ȏ�ɔF�肳�ꂽ�狋�t��������ی�������܂��B��ʓI�ɂ͋��t�������������ɂ��قǁA�x�����ی����͍��z�ɂȂ�X���̂��߁A���₷����D�悷��̂��A�ی����̊�������D�悷��̂��ȂǁA�����g�̊�]�ɂ������^�C�v�̕ی���I�Ԃ悤�ɂ��܂��傤�B

�܂Ƃ�

�K��Ō�͏Z�݊��ꂽ����ł̗×{�Ɍ������Ȃ��d�v�ȃT�[�r�X�ł��B���I�Ȉ�Õی�����ی����x�𗝉����A�K�v�ɂȂ����Ƃ��͐��Ƃ�Ƒ��Ə\���ɑ��k���A�L���Ɋ��p���������̂ł��B�����Ĉ��S���ĖK��Ō������悤�A�o�ϓI�Ȕ����ɂ��Ă��A���~�▯�Ԃ̉��ی��Ȃǂ𗘗p���Ċm���ɏ������Ă����܂��傤�B

���l�C�̈�Õی����킩��I

���Ȃ��̕ی����͂�����H

��Õی��̓l�b�g�Ŕ�r���������߁I

���i.com�ی��ł͈�Õی��̕ی������ȒP�Ɍ��ς���ł��܂��B

��Õی��̋L���ꗗ

��Õی��Ƃ�

��Õی��̑I�ѕ�

- ��Õی��̑I�ѕ��R�̃|�C���g

- ���@��p���z�̕���

- �������߂̈�Õی�

- ���a������ꍇ�̈�Õی�

- ���@���̍��z�x�b�h��Ƃ́H������]�����ꍇ�Ȃǂ̔�p�⒍�ӓ_�����

- �a�C�ʁE�N��ʂ̕��ϓ��@�����́H�������@���̈�Õ��S�����

- ��Õی��̒ʉ@�ۏ�Ƃ́H�ʉ@�����ł͎��Ȃ��ۏ�̎d�g�݂����

- ��p���t���Ƃ́H���t�Ώۂ̎�p�A�ΏۊO�̎�p�����

- �ی����Ԃƕ�������

- 1���@�Ƃ́H���x�����̐������ƖƐӓ���

- ���@���t���Ƃ́H1��������Őݒ肷��̂��K�H

��Ô�̎x�����x

��Õی��@�֘A���W�E�L��

- ���z�×{��x������A��Õی��͕K�v�Ȃ��I�H

- �l�b�g���ۂ͖{���Ɉ����́H

- ���A����@�Ƃ́H�ʉ@�Ƃ̈Ⴂ���Õی��ŋ��t����������������

- ��Õی��̋��t���������@

- ��Ô�̓_���͕ی��ɊW����́H

- ��Õی��͊|���̂Č^�ƒ��~�^�ǂ����I�ԁH

- �o�Y�ɂ������p�ƕی��̓K�p�͈͂����

- �鉤�؊J�̔�p�͕ی��K�p�ɂȂ�H��Õی��Ŕ�������@

- �������@�ɔ�����ی��͕K�v�H�������@�̉\�����p�����

- ���a�蓖���Ƃ́H�\�����̒�o���@�A�x�������E���z�̌v�Z���@�����

- �q�ǂ��̈�Õی��̕K�v�� ��Ô���ŃJ�o�[�ł���H

- �m��\���̈�Ô�T���Ƃ́H�Ώۂ�\���̂����A�����������

- ��i��Â͂ǂ�������H���z�Ȕ�p�ɔ������i��Õۏ�����

- �K��Ō�͈�Õی��̑ΏہH�K�p�������������

- ����҂͈�Õی��ɉ������ׂ��H�K�v����I�ѕ������

���@��p�̑���

���̋L���̊֘A�R���e���c

- �K��Ō�Ƃ́H

- �K��Ō�𗘗p����ɂ́H

- ����ŖK��Ō�𗘗p����ꍇ�A���Ԃ̕ی��͗��p�ł���́H

- ���ԕی��̑I�ѕ�

- �܂Ƃ�