更新日:2024年9月24日

保険契約にマイナンバーは必要?マイナンバーと生命保険の関係

2016年1月からマイナンバー制度が開始され、社会保障や税金に関する手続きだけでなく、生命保険に関する手続きの一部でも、マイナンバーの申告が求められます。マイナンバーと生命保険の関係や、どういった手続きで必要になるのか詳しく見ていきましょう。

- この記事の要点

-

- マイナンバーとは、日本に住民票のあるすべての人が持つ番号のことで、社会保障や税金などの手続きの際に使われる

- マイナンバーの申告は、一定基準を満たした保険金を受け取る際に必要になる

- マイナンバーの申告は義務ではないが、税の公平化のために申告するようにしましょう

-

この記事の監修者

-

CFP(R)資格/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/住宅ローンアドバイザー/FPオフィス ワーク・ワークス代表

中村 宏

大阪市立大学経済学部卒業後、 大手出版会社に勤務。 在職中に上級FP資格であるCFP(R)資格を取得。2003年にファイナンシャル・プランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消する!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などを行っています。 個人相談件数は1,500件超。

-

大阪市立大学経済学部卒業後、 大手出版会社に勤務。 在職中に上級FP資格であるCFP(R)資格を取得。2003年にファイナンシャル・プランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消する!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などを行っています。 個人相談件数は1,500件超。

マイナンバーとは?

マイナンバーは、日本に住民票があるすべての方(外国籍の方も含む)に割り振られた12桁の個人番号です。この番号を活用することで、社会保障、税、災害対策の3分野において、複数の機関にある同一人の個人情報が確実、迅速に特定されるようになっています。私たちにとっては行政手続きが楽になり、行政機関も事務処理がスムーズになって手続き時間が短縮可能です。

行政からの支援も、本当に必要な人にきめ細やかな支援が行われるようになります。また、負担を不正に免れることや不正受給を防ぐことも効率的に行えるようになるのです。

マイナンバーの申告は、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関、行政機関などから求められることがあります。

勤務先では、給与や退職金などに関する税金や、厚生年金、健康保険、雇用保険などの社会保険に関する事務作業に利用され、銀行や証券会社、生命保険会社、損害保険会社などの金融機関でも、取り扱う金融商品などに関する税金の事務作業に利用。また、税務署、日本年金機構、ハローワーク、都道府県、市区町村、健康保険組合などの行政機関などでは、確定申告、年金給付、失業基本手当、生活保護、健康保険給付などの事務が行われており、さまざまな機関で利用されています。

いろいろなところにある個人の情報は、分野横断的な共通番号であるマイナンバーによって、確実、迅速に同一人の情報として特定、確認することが可能になりました。

マイナンバーの申告によって行われる主な事務作業

| マイナンバーの申告先 | マイナンバーが使われる事務の内容 |

|---|---|

| 勤務先 | 給与や退職金などに関する税金 厚生年金、健康保険、雇用保険などの社会保険 |

| 金融機関 | 取り扱う金融商品などに関する税金 |

| 行政機関など | 確定申告、年金給付、失業基本手当、生活保護、健康保険給付など |

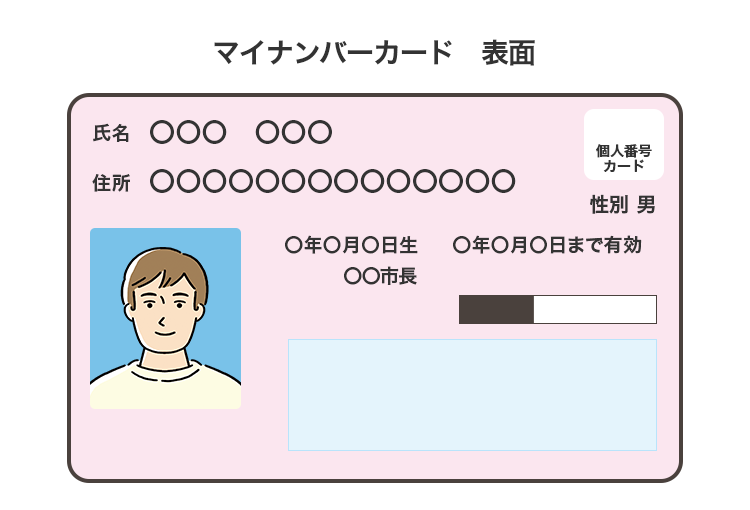

マイナンバーが記載されている書類のひとつにマイナンバーカードがあります。マイナンバーカードとは、個人の申請によって交付されるプラスチック製のカードで、カードにはマイナンバー以外に本人情報の記載やICチップが搭載されています。カードに記載されている内容は以下です。

- 記載内容・・・本人の顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーカードの有効期限、交付地の市町村長の名前など

- 記載内容・・・マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日など

マイナンバーカードは、身分証明書として官民問わず広く利用でき、マイナンバーも記載されているため、必要な行政事務を行うときの番号確認に利用できます。

また、カードのICチップには電子的に個人を認証する電子証明書が搭載されており、医療機関や薬局で保険証としての利用、コンビニエンスストアでの住民票・印鑑証明書・戸籍謄抄本などの取得、確定申告などの利用が可能です。

今人気の生命保険がわかる!

生命保険とマイナンバーの関係

マイナンバーは、生命保険会社からも申告を求められることがありますが、それは生命保険の契約をするときではありません。ただ、マイナンバーカード(マイナンバーが記載されていない表面)は、契約時に生命保険会社に提示または送付する本人確認書類として、運転免許証やパスポート(旅券)などとともに使うことが可能です。

生命保険会社からマイナンバーの申告を求められる理由は、生命保険会社が保険金などを受取人に支払う際に、税務署に提出する支払調書に受取人のマイナンバーの記載が義務付けられているためです。支払調書は、保険金などの支払いを受けた人が必要に応じてきちんと税務申告しているかどうかを税務署が照合するために利用されます。

したがって、生命保険会社からマイナンバーの申告を求められる場面は、主に以下に該当する保険金などの受取手続きをするときです。

- マイナンバーの申告が必要になる場面

-

- 受け取る保険金・解約返戻金などの一時金が100万円を超える場合

- 受け取る年金が、年間20万円を超える場合 など

具体的には、主に保険金や年金の受取請求の手続きをするとき、保険金の減額や解約の手続きをして解約返戻金を受け取るときなどです。

申告が必要な人について、保険契約者と受取人が同じ場合は受取人(=契約者)のみですが、保険契約者と受取人が異なる場合は、それぞれの申告が必要です。

今人気の生命保険がわかる!

マイナンバー申告時の注意点

マイナンバーの申告は、生命保険会社の求めに応じ、一般的に、必要書類を提出する方法で行います。必要な書類はマイナンバーカードのコピーなどのマイナンバーの確認ができる書類と、場合によっては免許証のコピーなどの本人確認書類です。

- マイナンバーの申請時に必要な書類

-

- マイナンバーを確認できる書類・・・通知カード(マイナンバーの記載がある面)のコピー、マイナンバーカード(両面)のコピー、マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書のコピー

- 本人確認書類(保険会社から提出を求められた場合)・・・有効期限中の運転免許証(裏面に記載がある場合は両面)のコピー、パスポート(旅券番号記載ページ)のコピー、住民基本台帳カード(写真掲載の面)のコピーなど

実際には、生命保険会社によって申告方法は異なっており、書類送付による方法以外に、電子機器に入力する方法などもあります。

マイナンバーの申告は、所定の手続きの都度、生命保険会社から求められます。ただし、毎年継続的に支払われる年金の場合は、年金支払開始時に一度申告すれば、受取人の変更がないかぎり、翌年以降の申告は不要です。

今人気の生命保険がわかる!

まとめ

生命保険会社の求めに応じず、マイナンバーの申告を行わない場合であっても、保険金などを受け取ることは可能です。つまり、申告が私たちの義務になっているというわけではないのです。しかし、保険会社は支払調書にマイナンバーを記載する義務があることや、税の公正・公平のために申告への協力が求められています。

今人気の生命保険がわかる!

あわせて読みたい記事

生命保険の記事一覧

基礎知識

生命保険の選び方

生命保険見直しのポイント

生命保険契約のポイント

生命保険 関連特集・記事

- 団体信用生命保険とは

- 障害年金とは? 受け取れる金額と申請方法

- 保険契約にマイナンバーは必要?マイナンバーと生命保険の関係

- タバコを吸わない人は保険料が安くなる?

- 保険には誰でも入れるわけではない?知っておきたい保険会社の「審査」

- 離婚するときの生命保険の考え方

- 生命保険の保険金を減額するときの注意点

- うつ病患者の生命保険と公的支援制度について

- 契約者貸付の活用方法

- 生命保険の予定利率とは!保険料への影響は?

- 三大疾病保険は入るべき?三大疾病のリスクや保険の特徴を解説

- アカウント型保険の注意点

- 生命保険の配当金の仕組み

- 年末調整 保険料控除申告書の書き方と記入例

- ドル建て保険ってどんな保険?

- 共済と保険の違いは?共済の特徴やメリット、デメリットを解説

- 積立保険とは

- 健康寿命と平均寿命の違いってなに?

- 生命保険を活用して相続税の負担を軽減!相続対策の方法を解説

この記事の関連コンテンツ

- マイナンバーとは?

- 生命保険とマイナンバーの関係

- マイナンバー申告時の注意点

- まとめ